За семь недель до Пасхи, начинается Великий пост. Он состоит из четыредесятницы (сорока дней) и Страстной седмицы (недели перед самой Пасхой).

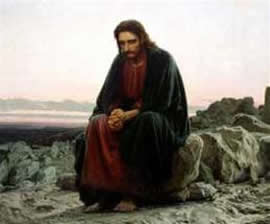

Четыредесятница установлена вчесть сорокодневного поста Спасителя, а Страстная седмица - воспоминание последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа.

Общее продолжение Великого поста вместе со Страстной седмицей - 48 дней.

"Весна постная" - так называет Православная церковь время Великого поста, lent - (от древнеанглийского Lencten - весна) называется Великий пост в англоговорящих странах, напоминая о то, что пост - это время духовного расцвета и пробуждения.

Еда в Великий пост

Крестьяне считали непростительным грехом пить на пост чай с сахаром: чай и сам по себе напиток полугреховный, а с сахаром он считается безусловно скоромным, так как сахар, по понятиям крестьян, делается из костей животных.

Даже грудных детей во время поста кормили постной пищей. Хотя молоко матери и позже признавалось греховной «скоромью», но этот грех считался небольшим и падал он не на младенца, а на мать. Но дети, уже отлученные от груди, обязательно должны были соблюдать посты наряду со взрослыми.

Такая же строгость в соблюдении постов предписывалась и тяжелобольным. Только молодые, в редких случаях, могли уступить настояниям врачей и фельдшеров, да и то с разрешения духовного отца. Священник тщательно взвешивал, насколько болезнь серьезна и насколько постная пища может быть опасна для здоровья больного.

Во время говения многие старики и старухи ели один раз в день и притом не вареную пищу, а всухомятку: хлеб или сухари с водой. Наиболее благочестивые старались, по возможности, ничего не есть всю страстную неделю, а пить только воду. Для детей в благочестивых семьях «дневное голодание» было обязательно только в страстную пятницу. Народ верил, что полное воздержание в этот день от пищи дает постнику прощение от всех грехов, совершенных после последней исповеди. Правда, дети лишь с большим трудом выдерживали столь строгий пост и нередко, по забывчивости, хватались за корки, но таких «бесстыдников» матери останавливали угрозой: «А вот поп тебе как отрежет ухо да как отхлещет тебя кобыльей ногой, - будешь знать».

В преклонном возрасте крестьяне несли христианскую обязанность с поразительной аккуратностью; некоторые старухи говели даже два, три и четыре раза. Но зато некоторые молодые крестьяне иногда позволяли себе «маскировать говень», не бывая на исповеди по несколько лет кряду. Правда, крестьяне верили, что человек, не бывший семь лет у исповеди, уже составлял добычу дьявола, который может распорядиться таким человеком по своему усмотрению.

Каждая деревенская хозяйка имела «постную» посуду - особые горшки, миски и даже ложки, предназначенные исключительно для постных дней.

Поведение

Всего охотнее крестьяне говели на первой, четвертой и страстной неделе. В это время говеющие старались как можно меньше говорить, чтобы не проронить пустого слова; по вечерам, если есть в семье грамотный, читалась какая-нибудь божественная книга, и все слушали или молились. Все церковные службы посещались аккуратно, а перед исповедью кланялись друг другу в ноги, прося простить согрешения ради Христа. Обычай не позволял, чтобы старшие кланялись в ноги младшим. Поэтому «большак», идя на исповедь, ограничивался лишь тем, что говорил домочадцам: «Простите, коли зря сделал» - и слегка кланялся.

Кроме воздержания в пище крестьяне соблюдали и половое воздержание во время поста. Виновные в таком проступке не только подвергались строгому внушению со стороны священника, но выносили немало насмешек и от своих односельчан, так как по дню рождения младенца прекрасно высчитывали, соблюдали ли супруги «закон» в посты.

Деревенская молодежь не могла затевать игрища и ни под каким видом не смела петь мирские песни, не говоря уже о плясовых и хороводных. Допускалось петь лишь так называемые стихи, которые больше похожи на старообрядческие псалмы. Все эти стихи отличались грустным, монотонным напевом, напоминающим речитатив, большая часть стихов носила религиозный или нравоучительный характер.

Исповедь и причастие

Каждый взрослый говельщик, подходя к священнику исповедоваться, клал в стоящее возле него блюдо мелкую монету, а в некоторых приходах и свечу. После исповеди, прослушав «правило», говеющий клал еще одну монету, уже на блюдо возле псаломщика, и после разрешительной молитвы все расходились по домам, поздравляя друг друга «с очищением совести».

К принятию святых тайн готовились как к празднику: каждый наряжался, а девушки должны были приступать к таинству с расплетенной косой: волосы при этом либо распускались по плечам, либо завязывались в пучок, но в косу не заплетались. После причастия считалось великим грехом плевать, смеяться, ругаться, сердиться и ссориться, так как этим можно отогнать от себя святого ангела, который бывает при человеке после принятия святых тайн. Считалось также грехом класть земные поклоны, так как, при неосторожном движении, человека может стошнить, и тогда рвоту придется

собирать в чистую тряпочку и жечь в печи, чтобы предохранить «святые дары» от осквернения.

Первая неделя - Сборная

Понедельник сборной недели называется чистым. В чистый понедельник крестьяне совершали по Масленице тужилки, которые сопровождались кулачными боями для вытряхивания блинов, мытьем в банях и т.п. В таз клали горячий кирпич, заваривали мяту и слегка поливали уксусом. С ним обходили весь дом, наполняя его ароматным паром. Мебель закрывали чехлами или покрывалами, завешивали картины светского содержания, убирали ковры. С чистого понедельника положено ходить в ношеной (лучше с заплатами) одежде, пользоваться старой посудой. Ни в коем случае не доедать то, что осталось от Масленицы. Вся оставшаяся еда отдавалась домашним животным.

В чистый понедельник рот полоскали, то есть опохмелялись. У кого в зубах «скором» навязнет, тот во сне чертей будет видеть.

Утром чистого понедельника ребята в некоторых местностях окончательно прощались с Масленицей. Они собирались толпами у каждого дома, «вооруженные» ухватами, кочергами, помелами, сковородами, и кричали: «Мы Масленицу прокатали, святы вечера проиграли, мы рождествен пост пропряли. Свет наш Масленица дорогая! Где ты ночь ночевала?») - «Под кустом на дорожке». Ехали скоморошки, вырезали по пруточку, сделали по гудочку, и вы, гудушки, не гудите, и вы Масленицу не будите!»

Вторник

Со вторника первой недели Великого поста старики наблюдали за звездами и по ним угадывали погоду на все лето: яркие звезды, безоблачное небо - лето сухое; снег и буря - лето дождливое.

Среда

Среда

В среду «слушали» воду. По тому, как она шумит, узнавали: ждать ли обильных дождей с грозами, будут ли пожары, землетрясения, смерти. Если вода в речке или пруду свистит, считалось, нечистая сила может выжить людей из родных мест. Если же в шуме воды слышится человеческий голос - то это к полному благополучию. Если вода шумит - будут летом большие дожди и грозы.

Четверг

В четверг начинают улетать на север зимние птицы.

Суббота

В субботу справлялись «тужилки» по Масленице. В этот день пекли постные блины.

Воскресенье

В этой же недели получило название «сборного», по характеру открывавшихся в этот день ярмарок и торгов. Воскресенье особым образом отмечалось только в Москве. Здесь устраивался знаменитый торг певчими птицами и собаками, а также выставка говорящих скворцов и умных собак.

Вторая неделя

С понедельника второй недели Великого поста начинались в городах поездки молодых жен к своим матерям. Чтобы невестка не теряла времени зря, свекровь давала ей на время поездки какое-нибудь рукоделие, с непременным условием закончить его. В это же время повсеместно начинали перенизывать жемчуг (печалясь, в печальное время).

Во второе воскресенье Великого поста совершается память св. Григория Паламы, жившего в 14 веке. Согласно с православной верой он учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих Своим благодатным светом, каким сиял Господь на Фаворе. По той причине, что св. Григорий раскрыл учение о силе поста и молитвы, и установлено совершать его память во второе воскресенье Великого поста.

Третья неделя - Крестопоклонная

В пятницу или субботу молодой зять приглашал тестя и справлял обжорку, или обжорную пятницу. Для этого пира варили кисель и угощали им с конопляным маслом званых гостей.

В третье воскресенье Великого поста за Всенощной выносится Святой Крест. Все верующие покланяются Кресту, в это время поется: Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим.

Церковь выставляет в середине Четыредесятницы верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Св. Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы.

Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются "крестопоклонными".

Четвертая неделя - Средокрестная

Четвертая неделя - Средокрестная

В понедельник опускали пряжу в воду, чтобы придать ей белизну, крепость и прочность.

Среда - перелом поста. В народе есть поверье, будто бы в среду на этой неделе пост переламывается в переднем углу пополам, перелом этот происходит так осязательно, что можно его услышать ровно в полночь.

Для детей даже имитировали стук, с которым пост разламывался, украдкой стуча под лавкой, С этого же дня считалось, что щука разбивает хвостом лед, т.е. совсем близко ледоход.

В среду на этой неделе во всех крестьянских домах пекли специальное печенье в виде креста, а также наподобие разных земледельческих орудий, например, в виде сохи, косы, бороны. В кресты, которые пеклись по числу членов семьи, хозяйка закладывала куриное перышко, «чтобы куры велись», или ржаное зерно, «чтобы хлеб уродился», или даже человеческий волос, «чтобы голове легче было». Кому попадался крест с каким-либо из этих предметов, считался счастливым.

Средокрестное печенье хранили до первого весеннего выезда в поле, с ним начинали засевать свои поля и огороды.

Кое-где кресты использовали для гадания, тогда в них запекали кусочек угля, монетку и другие вещицы. По доставшейся начинке судили о предстоящих событиях, изменениях в жизни, об урожае и т.д.Так, уголек сулил печаль, зерно - хороший урожай, лучина - гроб, чаинка - нечаянную жизнь, кусочек кирпича - плохое житье, овсяное зернышко - благополучие, монетка - богатство, человеческий волос - чтобы голове легче было.

В среду ребятишки ходили по деревне поздравлять всех с окончанием первой половины поста, пели (выкрикивали) специальные песни и получали за это угощение - те же «кресты», пироги.

Простодушных ребят-поздравителей было принято обливать водой, а затем, как бы в награду за перенесенный испуг, им давали кресты из теста.

В четвертое воскресенье вспоминается великий подвижник VI века - святой Иоанн Лествичник , который с 17 до 60 лет подвизался на Синайской горе и в своем творении "Лествица Рая" изобразил путь постепенного восхождение человека к духовному совершенствованию, как по лестнице, возводящей от земли к вечно пребывающей славе.

Пятая неделя - похвальная

Во вторник молодожены устраивали семейные угощения для жениной родни. Молодые зятья приглашали к себе женину родню. Полагалось приходить не с пустыми руками, причем одаривать всех новых родственников и дарить новые наряды дочери.

В среду - сходки по домам для проводов зимы.

В церкви совершалось всенощное бдение с каноном Андрея Критского, в народе именуемое «Андреевым стоянием», или просто «поклонами». Девушки считали за правило выстоять эту службу в церкви, причем полагали, что Андрей Критский за такое рвение поможет им заполучить хороших женихов, о чем они ему усердно молились.

В четверг на пятой неделе совершается так называемое "стояние св. Марии Египетской". Жизнь святой Марии - великой грешницы, которая смогла искренне покаяться в совершенных грехах и долгие годы провела в пустыне в покаянии - должна убеждать всех в неизреченном милосердии Божьем.

В субботу - званые поминки. На эти поминки собирали деньги и продукты в складчину и угощали нищих. В храмах совершалась служба «Похвала Святой Богородице».

В пятое воскресенье Великого поста совершается последование преподобной Марии Египетской.

Шестая неделя - вербная

В понедельник теща приносила в дом молодого зятя подарки - желала добра молодой паре.

В субботу - Лазарева суббота. Ломали вербы. Сеяли горох.

В этот день церковь вспоминала чудо воскрешения Господом Иисусом Христом Лазаря.

Из истории. Первое весеннее гулянье в Москве с давних времен было в Лазарево воскресенье, предшествующее праздникам входа в Иерусалим Спасителя и Светлого воскресенья. От других народных праздников оно отличалось скромной веселостью и трезвостью, обходилось без шатров и балаганов, без игр и потех, Это детский праздник, напоминающий торжество еврейских детей, которые подстилали финиковые и пальмовые ветви Иисусу Христу во время шествия в Иерусалим.

В вербное воскресенье в Москве сами монархи вместе с народом ходили ломать вербу на берега Неглинной, покрытой ивами и вербами.

До царствования Петра I совершался крестный ход с древесными ветвями, а патриарх, в подражание Иисусу Христу, шествовал во всем облачении на коне верхом (наряженном в виде осла) от Лобного места до Успенского собора, и наоборот.

Святителя сопровождали духовные особы, царь и бояре, пешеходы с вербами. Выносилось большое дерево, обвешанное овощами. У Вознесенского монастыря и у Лобного места в Москве продавались вербы, которые к этой поре обычно распускают свои сережки, а также искусственные цветы и плоды с листьями и херувимами. Красная площадь превращалась в движущийся вертоград, куда приводили детей утром за вербой, с сумерек начиналось катание в разных экипажах вокруг Кремля, среди гуляющего народа.

Обряд шествия известен уже с XVI века. Тогда в воскресенье перед обедней народ собирался в Кремле. Из Успенского собора выносили огромное дерево, обвешанное разными плодами и овощами, и, поставив его на двух санях, тихо везли. Под деревом стояли пять молодых людей в белой одежде и пели молитвенные песни. За санями шли юноши с зажженными восковыми свечами и огромным фонарем; за ними несли две хоругви, шесть кадильниц и шесть икон. Затем следовали иереи в великолепных ризах, а за ними бояре и сановники; наконец сам государь и митрополит. Последний ехал верхом, сидя боком на осле, покрытом белой тканью: в левой руке держал Евангелие, а правой благословлял народ. Осла вел боярин; государь придерживал одной рукой длинный повод узды, в другой держал вербу. Путь святителю устилали сукном. Перед государем несли пальмы, какие приносили из Палестины странники. В таком составе обходили главные церкви в Кремле. Потом возвращались в Успенский собор, где митрополит, совершив божественную литургию, угощал у себя в палате обедом царя и вельмож.

Подобную церемонию архиереи совершали и в городах с воеводами. Когда се прекратили, проводили только крестное хождение с иконой входа Господня.

Российский патриарх Иоаким на созванном им Соборе в 1678 году подвергнул рассмотрению обряд шествия на осле. И запретил подражать этому обряду всем архиереям в провинциальных городах. А император Петр I вместе с уничтожением самого патриаршества и совсем прекратил совершение этого обряда России.

Катание в экипажах в вербную субботу началось в России не раньше царствования Анны Ивановны.

Катание в экипажах в вербную субботу началось в России не раньше царствования Анны Ивановны.

Особой приметой вербной недели считались вербные базары. Особенно их любили дети, так как на них был представлен богатейший детский ассортимент: книги, игрушки, сласти.

По народному календарю. Вербное воскресенье проходило под знаком освященной вербы. Растение это, особенно сережки, распустившиеся почки, повсеместно считалось целебным, наделенным особой силой. Говорили, что верба всякую тяжесть из стен дома гонит.

По верованию крестьян, если съесть девять вербных сережек, то это предохранит от лихорадки. Почки освященной вербы советовали есть бесплодным женщинам.

Вербой хлестали тело. С подошв ног до пупка, с ладони правой руки до сердца, с ладони левой руки опять же до сердца, а потом обхаживали спину. Так «поднимали себя» над землей. А когда голова болела, веточку вербы разминали, клали под платок, на голову.

Кто проспал вербную заутреню, того били вербой, приговаривая: «Не я бью, а верба бьет». Или: «Верба хлест, бей до слез! На красные яйца, на мягкие перепечи!»

Ветки вербы, принесенные из церкви, обычно прятались, и в случае летней грозы, а в особенности града, их выбрасывали на двор в уверенности, что от этого гроза прекратится и град перестанет идти.

Придя от заутрени, хозяин бросал веточки вербы в пищу домашней скотине в надежде на то, что это предохранит скот от падежа. Несколько веток втыкал под крышу дома или хлева, чтобы скотина не только сохранялась в целости, но и домой возвращалась исправно, не терялась в лесу. Ветками освященной вербы выгоняли скотину в поле.

В Тамбовской губернии существовало поверье, что освященная верба, брошенная против ветра, прогоняет бурю, брошенная в пламя - останавливает действие огня, а воткнутая в поле - сберегает посевы.

Там же было распространено верование, что всякий трус, желающий избавиться от своего недостатка, должен в вербное воскресенье по приходе от заутрени вбить в стену своего дома колышек освященной вербы - средство это, если не превратит труса в героя, то, во всяком случае, прогонит природную робость.

Седьмая неделя - страстная. Последняя неделя Великого поста.

В продолжение всей страстной седмицы крестьяне наводили порядок. Мужики с первых дней страстной недели заготовляли хлеб и корм для скотины на всю светлую седмицу. А бабы и девушки белили печи, мыли лавки, скоблили столы, вытирали мокрыми тряпками запыленные, стены, обметали паутину.

Во вторник на страстной поили скот на рассвете сеченым молоком (семена льна и конопли толкут в ступе и, разводя водой, приготавливают из них молоко) - от болезней.

В среду на страстной обливали скот снеговой водой.

Великий четверг

К чистому четвергу крестьяне старались приурочить убой скота и свиней, предназначенных для праздничного стола и для заготовки впрок. Считалось, что угодник Божий, чистый четверг, сохраняет мясо от порчи, особенно если к нему обратиться с короткой молитвой: «Чистый четверг, от червей и от всякого гада сохрани и помилуй на долгое время».

Варили кисель (обычно овсяный), выносили его в миске на улицу и кричали: «Мороз, Мороз! Иди кисель есть! Не бей наш овес, нашу рожь, а бей быльник да крапивник!» или «Мороз, мороз, не морозь наш овес! Киселя поешь, нас потешь!»

Обряды. В этот день хозяин перед восходом солнца выходил на улицу и потряхивал соху, чтобы хлеб лучше родился. В иных деревнях выходили из дома мужчины и женщины и изображали пахоту, молотьбу, косьбу, даже разыгрывали сцены полевых работ в доме, полагая, что это скажется лучшим образом на самих работах и на урожае.

Тверские мужики в великий четверг садились верхом на кочергу и трижды объезжали вокруг избы, огорода и поля, произнося при этом: «Крот, крот, не ходи в мой огород, в день чистого четверга тебе в... кочерга». Хозяйки, заботясь о курах, выносили четверговую золу в курятник. По отношению к домашнему скоту тоже проделывался целый комплекс действий. Мальчики с восходом солнца бегали с колокольчиками на шее вокруг деревни, «чтобы скотина прямо с пастбища ходила домой, а не плутала». У лошадей и коров подрезали хвосты. Клочок обрезанной шерсти затыкали за матицу, чтобы скотина знала дорогу домой. Чесали лошадей, чтобы «чище и здоровее были».

Костромичи с той же целью разыгрывали сценку-диалог: один из домочадцев забирался на печь, другой - на чердак к трубе. С печи кричал в трубу: «Дома ли теленки?» С чердака отвечали: «Дома, дома!» - «Дома ли лошадушки?» - «Дома, дома!» И так перебиралась вся скотина.

В Вятской губернии происходило следующее: в великий четверг до восхода, солнца хозяйка дома нагишом бежала со старым горшком в руке на огород и опрокидывала горшок на кол; горшок оставался опрокинутым на колу в течение всего лета. Считалось: он предохраняет кур от хищной птицы.

В костромских деревнях девушка до восхода солнца садилась на помело, распускала волосы и в одной рубахе, без пояса, объезжала дом с постройками. Подъехав к окну, обращалась к матери: «Тетка Анна, скотина дома?» - «Дома!» Та ее благословляла. И так девушка проделывала три раза.

В Западной Сибири в великий четверг хозяин отправлялся в лес, «вырубал в пне небольшое углубление и собирал туда муравьев, говоря при этом: «Как эти муравьи плодятся, так бы у меня, раба божия (имя), плодились овечки: беленькие, черненькие и легенькие. Ключ и замок словам моим. Аминь!»

Уборка. Великий четверг называли также чистым четвергом. Чистили дом, двор, огород от грязи, накопившейся за зиму. В этот день самым тщательным образом мыли и украшали избу: расстилали чистые, и праздничные половики, развешивали красивые полотенца и занавески, кое-где посыпали белым песком пол в горнице.

В чистый четверг, по народному убеждению, даже «ворона своих воронят в луже моет». На этом основании и бабы считали своим долгом мыть ребят, а иногда и поросят. «Если в чистый четверг вымоешь, - говорили они, - весь год чистота в избе водиться будет».

Девушки мылись в чистый четверг, твердо веруя, если на утренней заре хорошо вымыться, вытереть тело полотенцем и отдать затем это полотенце «оброшнику», то от женихов отбоя не будет, и в самом скором времени непременно выйдешь замуж.

Омовение. В память омовения Спасителем ног апостолов было принято умываться в великий четверг с серебра. Для этого клали в воду серебряную монету. Ярославцы считали: кто первый умоется - лицо белое будет.

Глухой ночью, далеко до рассвета, чтобы ворон не успел выкупать своих птенцов, шли бабы на речку (вода для обряда должна быть непременно проточная) с ведрами и кувшинами.

Черпали воду на восходе солнца и перед домом сначала обливались сами, а потом будили мужа и взрослых детей, заставляли их также обливаться с головы (маленьких детей мыли в теплой воде).

Кроме того, женщины еще до выхода на реку в темноте пряли катушку ниток, ссученных в обратную сторону. После того как они совершили обряд омовения, перевязывали этими нитками руки на запястьях, ноги на предплюснах и поясницу - как себе, так и каждому из членов семьи, чтобы весь год не болеть (носили эти перевязки обычно до тех пор, пока они не изотрутся).

В Вологодской губернии воду для четвергового умывания брали из речки или колодца до рассвета. Затем девушки шли на хмельник, где произносили: «Как хмель любят добрые люди, так бы и меня любили!»

Обычно в великий четверг, невзирая на непогоду, люди ходили на реку и окунались в ней, даже если на реке был еще лед. Соприкосновение с водой должно было принести здоровье и силу на всю сельскую работу.

Обязательным было и купание в бане. Мылись в бане до восхода солнца, говоря, что и ворон перед этим днем купает детей своих... Всходя на полок, приговаривали: «Крещеный на полок, некрещеный с волка». Выходя из бани, оставляли на полке ведро воды и веник для «хозяина» (баенника) и, перекрестившись, произносили: «Тебе, баня, на стоянье, а нам на здоровье!»

Пятница

Женщины приступали к стряпне. В богатых домах жарили и варили мясо и рыбу, пекли куличи, украшая их мармеладом, монпансье и другими конфетами. В бедных семьях куличи без всякой сдобы покупали у местных лавочников или Калашников и барашников.

Но так как калашники или барашники развозили по деревне свои куличи примерно за неделю до праздников, то на пасхальном столе крестьянина-бедняка обычно красовалась плоская и твердая, как дерево, булка не дороже пяти алтын или двух гривен. Но некоторые крестьяне не могли позволить себе и этой роскоши. Таким беднякам обычно приходили на помощь родственники. Впрочем, и посторонние не отказывались помогать.

В страстную пятницу нередко можно было видеть баб, разносящих по домам бедняков всякие припасы: молоко и яйца, творог и кулич, а то и кусок мяса (хотя распоряжался мясом мужик, и баба без спросу не могла и подступаться к мясу).

Мужики среднего достатка хотя и не прибегали к помощи зажиточных соседей, но редко обходились без займов. Кроме того, они продавали что-нибудь из деревенских продуктов (дрова, сено, мятая пенька и прочее), чтобы на вырученные деньги купить четверть или полведра водки, пшеничной муки для лапши в пшена на кашу. Обязательно оставить денег на то, чтобы «купить Богу» масла и свечей и заплатить попам.

Суббота на страстной неделе - великая, красильная. В страстную субботу красили яйца, пекли куличи, готовили пасху и освящали их в церкви. Это было большим искушением - ведь шла седьмая неделя поста, самая суровая.

В этот же день купались или обливались на дворе водой, окуривали жилье, предохраняя обитателей от болезней и бед, мыли и чистили все в доме. И в домах, и в церквах черные и темно-фиолетовые ткани и ленты вокруг икон меняли на красные и розовые (в обиходе это называлось «менять черноту на красноту»).

Негасимую великопостную лампадку меняли на розовую пасхальную. Завозили в храмы пасхальные свечки из пурпурного воска, которые зажигали за несколько мгновений до полуночи. Священники и причт облачались в красные, розовые и белые одежды.

Все хозяйственные хлопоты заканчивались обычно к вечеру великой субботы, когда народ спешил в церковь слушать чтение «страстей». Долго длилось это монотонное чтение, поэтому многие покидали чтеца, чтобы помолиться где-нибудь в углу или поставить свечку святой Плащанице или же просто присесть где-нибудь в притворе и подремать.

Всю пасхальную ночь народ хлопотал у храма: расставлял смоляные бочки, готовил костры; мальчишки бегали по колокольне и расставляли фонари и плошки, а самые смелые мужики и парни лезли на купол, чтобы осветить и его.

По мнению крестьян, в пасхальную ночь все черти бывают необычайно злы, так что с заходом солнца мужики и бабы боялись выходить на двор и на улицу: в каждом быке, в каждой собаке и свинье они видели оборотня, перекинувшегося в животное. Даже в свою приходскую церковь мужики избегали ходить в одиночку, точно так же, как и выходить из нее.

Злились черти в пасхальную ночь потому, что уж очень им в это время солоно приходится: как только ударит первый колокол к заутрене, бесы, как груши с дерева, сыплются с колокольни на землю.

Кроме того, как отойдет заутреня, чертей немедленно лишали свободы: скручивали их, связывали и даже приковывали на чердаке. Чертям это, разумеется, не нравится. Православные люди любили смотреть, как мучаются привязанные черти. Для этого они шли на чердак или в темный угол двора и той самой свечой, с которой простояли пасхальную утреню.

Говорили: стоит только выйти с пасхальным яйцом на перекресток дорог и покатить яйцо вдоль по дороге - тогда черти непременно должны будут выскочить и проплясать трепака.

Считалось, что в таком же затруднительном положении бывают в пасхальную ночь ведьмы, колдуны, оборотни и прочая нечисть.

Опытные деревенские люди умели не только опознавать ведьм, могли даже с точностью определить весь их наличный состав в деревне.

Для этого они вставали с заговенным творогом у церковных дверей и держались за дверную скобу (считалось, что ведьмы будут проходить и, по хвостам, их можно сосчитать всех до единой).

Колдунов опознать еще легче - достаточно во время пасхальной заутрени обернуться и поглядеть на народ; все колдуны будут стоять спиной к алтарю.

Комментариев нет:

Отправить комментарий